Quante persone ricordano le connessioni lente e rumorose affidate ai modem 56K e ai contratti Telecom a consumo di tipo SLIP/PPP?

Quanti hanno iniziato a navigare in internet usando Netscape e avvicinandosi alla tecnologia dei server Archie e ai protocolli di rete?

All’epoca – parliamo dei primi anni novanta – il webmaster era un gestore di siti web: l’informatico “smanettone” che metteva le cose in internet, più precisamente i contenuti visivi e testuali che in forma rozza e low-fi si potevano “navigare” in quel World Wide Web inventato nel 1969 dall’esercito americano come sistema di controspionaggio durante la Guerra fredda.

Il web passò in breve tempo da strumento di lavoro utilizzato dai ricercatori del CERN ad un medium di interazione simultanea capace di coinvolgere milioni di persone nel mondo, trasformando radicalmente e per sempre modi e tempi di lettura, di fruizione e di diffusione dei testi grazie alla possibilità di surfare tra i link e di condividere velocemente file digitali.

Nel 1995 Internet contava 18 milioni di utenti connessi, aumentava il numero di esperti del linguaggio html che permetteva di “costruire” i siti web, sviluppando le pagine in base ai testi, alle foto (qualche volta corredate da musiche) e – nei casi più complessi – programmando il caricamento delle immagini in movimento senza causare crash. Si era ancora lontani dai tools dei Google Analitics e i webmaster gongolavano se il rustico contatore apposto solitamente nella parte inferiore della home page segnalava un numero discreto di accessi.

Il primo effetto commerciale di questa svolta tecnologica fu l’aumento di vendite di personal computer e di contratti Telecom per navigare dall’ufficio e da casa, la nascita di milioni di siti web e l’aumento costante e progressivo di persone disposte a spendere tempo e denaro per alfabetizzarsi all’uso del pc e del web come semplici navigatori oppure come nuovi professionisti della new economy.

Proprio in quegli anni nascono nuovi bisogni: essere presenti sul web, “trasferire” in internet i libri, i corsi di aggiornamento, i convegni, i servizi commerciali più eterogenei diventano “necessità” non procrastinabili; il bisogno di costruire i siti e metterli on-line, di implementare i contenuti e i materiali digitali, innescando inevitabilmente dinamiche di “bricolage” professionale per la propensione italiana a sottopagare i lavori immateriali o intellettuali che dir si voglia.

“Me lo metteresti in internet?” era la frase che accompagnò il lento e farraginoso percorso di digitalizzazione nel nostro Paese.

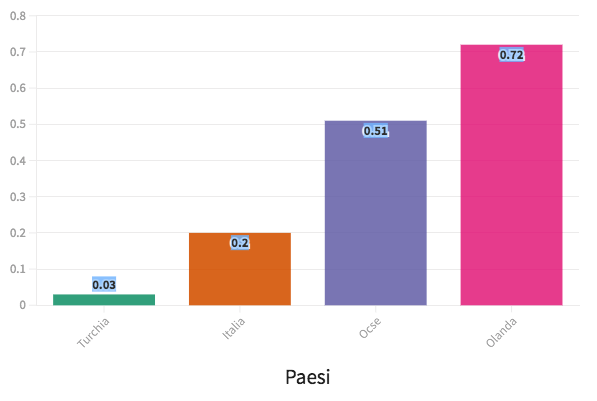

Sono passati trent’anni e l’Italia registra ancora un ritardo mostruoso nel mercato digital e nell’alfabetizzazione informatica; gli ultimi dati OCSE sull’uso dell’e.commerce da parte delle piccole e medie imprese sono impietosi: il nostro Paese si posiziona tra gli ultimi classificati, qualche punto sopra la Turchia (Fonte: Skill Outlook 2019 dell’OCSE). Insufficienti si rivelano quotidianamente anche gli strumenti e le competenze del personale della Pubblica Amministrazione, dell’Istruzione e della Sanità nel passaggio dall’analogico al digitale.

In questo lasso di tempo – che per l’informatica è un’enormità – sono cambiate le modalità di fruizione di internet, la qualità grafica dei siti, l’usability, le potenzialità di interazione e di condivisione (pensiamo solo agli smartphone e alle smart-tv); la figura del web master si è trasformata ed è stata superata dalle nuove professioni richieste dal mercato: i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie non richiedono più meri operatori informatici, ma nuovi profili che vanno dall’UX Designer, all’esperto SEO, al Web Developer, al fornitore di contenuti, al Webwriter.

Di questi processi di cambiamento epocale si parlava e si scriveva già nel 1996. In questi giorni mi è capitato di riprendere un vecchio saggio di Arianna Dagnino: I nuovi nomadi. Pionieri della mutazione, culture evolutive, nuove professioni, in cui l’autrice descriveva le nuove professioni che stavano per affacciarsi nel nuovo mondo digitale.

In una nazione come la nostra, storicamente poco incline ai cambiamenti radicali e impreparata a produrre riforme strutturali adeguate al cambio delle categorie in atto, l’impatto di questo nuovo contesto di lavoro e di consumi ha causato diversi guasti sociali ed economici, spingendo un’intera generazione a misurarsi prima con l’inerzia e i ritardi delle università (rimaste ancorate ai meccanismi formativi delle vecchie professioni liberali nonostante l’introduzione di master e di progetti europei di scambio culturale), successivamente con l’impatto delle riforme del mercato del lavoro gestite in modo unidirezionale, rivolte solo alle nuove generazioni e alle nuove professioni senza adeguate tutele contrattuali, generando un corto circuito tra i percorsi formativi classici e la velocità con cui stavano cambiando i bisogni, i mercati e le competenze richieste.

La pandemia ha ulteriormente accelerato la crescita del modello economico e antropologico che definiamo digitale, in questi mesi si sta parlando degli imponenti finanziamenti europei che il governo Draghi utilizzerà per la digitalizzazione del Paese, ma esattamente

che tipo di strategie adotteranno le imprese e le istituzioni per evitare l’ennesimo spreco di risorse economiche? Le nostre aziende (molte a carattere familiare), sono pronte a indirizzare i fondi a disposizione per rivoluzionare o abbandonare i modelli di business tradizionale e l’organizzazione complessiva del lavoro?

Esiste un forte rischio di assistere al trionfo – ancora una volta – dell’approccio imprenditoriale da comfort-zone, del lavoro assegnato all’amico dell’amico, al cugino smanettone o, peggio, di trovarci di fronte alla dinamica del “compitino” cotto e mangiato che purtroppo abbiamo conosciuto in diverse occasioni (basta analizzare i risultati reali in termini di innovazione, competitività e fatturati prodotti fino ad oggi dai finanziamenti europei, statali e regionali nel Sud Italia e non solo). La domanda da porsi quindi è la seguente: esiste oggi un’imprenditoria illuminata che non si limiti a “implementare” senza logica la propria presenza su internet, magari allettata dalla possibilità di accedere ai finanziamenti a fondo perduto per tirare su in modo raffazzonato un e.commerce?

Arianna Dagnino nel saggio afferma che in questa fase “o buchi l’onda, entri nel processo di trasformazione globale, o rimani tagliato fuori per sempre, condannato ai margini di un’umanità in progress lanciata nel futuro ad altissima velocità”. Questa visione pionieristica lanciata nel 1996, oggi rivela una certa capacità profetica e una flessibilità di declinazione al mondo delle imprese e delle istituzioni.

Ma cosa intendiamo esattamente con il termine “digitalizzazione”?

Solo più tablet e più banda larga per tutti? Semplicemente dematerializzare i documenti cartacei e gli archivi – grandi o piccoli che siano – facilitandone la consultazione on-line e on-demand?

Se non si vuole correre il rischio di essere travolti dall’onda di cui parla la Dagnino, se le imprese di piccole dimensioni e la Pubblica Amministrazione intendono lavorare seriamente su questo tema, approfittando delle opportunità offerte dal mondo digitale, è fondamentale individuare e coinvolgere con criteri meritocratici e con i giusti investimenti gli specialisti dell’Information and communications technology, della comunicazione e della programmazione per poter raggiungere risultati e produttività piuttosto che mera presenza sul web.

Affidare i lavori di transizione, di sviluppo e di crescita digitale alle nuove figure professionali significa anche dotare la classe dirigente di quelle competenze gestionali e manageriali in grado di cogliere le differenze che passano tra un web master, un designer, un copywriter, un SEO, un esperto di usability, ecc. dedicando il giusto volume di investimenti economici all’innovazione, alla promozione e al branding.

Molti dirigenti pubblici e privati purtroppo confondono ancora la governance con la digitalizzazione e immaginano di poter gestire il flusso dei dati e il proprio business secondo le vecchie logiche che vedevano la rete di rapporti personali come strumento principale per penetrare i mercati o per gestire gli uffici, focalizzando come priorità l’ottenimento delle agevolazioni fiscali spesso senza alcuna visione imprenditoriale; per questo motivo sarà fondamentale trovare modi e soluzioni per innescare la giusta sinergia tra PMI, università, esperti di comunicazione e di servizi digitali.

Il Covid-19 e i lockdown hanno semplicemente accelerato i cambiamenti del lavoro già in atto e hanno fatto emergere tutte le lacune in termini di competenze digitali dell’apparato amministrativo e di quello imprenditoriale. Da un lato la PA restia ad affrontare le sfide del telelavoro, dello smart-working, della competitività, dall’altro le piccole e medie imprese – terrorizzate dalla prontezza di mezzi e di risorse di cui disponevano le multinazionali e indebolite dalla pressione fiscale degli ultimi vent’anni – che non hanno risposto prontamente con investimenti adeguati nell’innovazione digitale e nelle moderne forme di comunicazione -, ma hanno continuato a gestire i flussi informativi e la comunicazione di dati fra dipendenti, fornitori di beni e di servizi, clienti ed investitori come si faceva trent’anni fa.

Un cocktail devastante per chi aveva fatto della stabilità e del lavoro di concetto vecchia maniera l’elemento portante della propria esistenza professionale.

“Ormai non si fa un lavoro, si è un lavoro”, concetto che dovrebbe valere per il designer, per il dirigente, per l’imprenditore, per tutta la categoria di lavoratori cognitivi che saranno costretti a misurarsi con l’esigenza di mettere a bilancio la voce della formazione perenne.

Investire soldi e tempo in questa direzione significa non solo essere ambiziosi e avere una visione lungimirante, ma pensare concretamente alla sopravvivenza e al successo della propria impresa (pensiamo solo al commercio elettronico che ha conosciuto nel corso della pandemia e dei lockdown una crescita esponenziale: moltissime PMI si sono trovate totalmente impreparate ad affrontare adeguatamente il nuovo mercato e le specifiche richieste di performance dei nuovi clienti, molti dei quali hanno già sperimentato nei giorni del primo lockdown gli aspetti positivi del supermercato di quartiere in versione telematica, acquistando carta igienica e conserve, pannolini e detersivi con un clic).

Non basta più avere un sito web o un e.commerce per affrontare i nuovi mercati, l’internazionalizzazione e la competitività delle filiere, per aumentare la presenza del brand su internet e aumentare il fatturato. Occorrono investimenti importanti nelle risorse umane e nelle professionalità – pari a quelli che occorrono per acquistare i beni strumentali – per poter sviluppare progetti articolati, robusti, indirizzati a costruire con il tempo una brand reputation e ottenere una discreta crescita aziendale.

Alla base di questo percorso c’è un elemento fondamentale che purtroppo non viene preso nella giusta considerazione: i contenuti. Se è vero – com’è vero – che nel panorama contemporaneo della cultura e del consumo digitali, “la mente è abbandonata al flusso incessante di dati”, ad un accumulo di informazioni che porta inevitabilmente a costanti up and down di attenzione e a sempre più complesse dinamiche di messy middle e dei bias cognitivi che influenzano le decisioni di acquisto, è altrettanto vero che occorrono contenuti realizzati da professionisti e plus aziendali in grado di differenziare l’azienda e i prodotti rispetto alla concorrenza, così come gli esperti di graphic design e usability e gli specialisti SEO devono collaborare in sinergia per produrre contenuti digitali di qualità.

Speriamo di non assistere al solito bluff dei finanziamenti, dei budget cheap destinati ai professionisti della comunicazione e alla frase: “Me lo metteresti in Internet?”

- La sola presenza sul web assicura il successo? - 30 Maggio 2021

- Ecce Logo: il marchio del Toro. - 9 Giugno 2020

- La storia d’Italia raccontata da un farmaco: il Chinino di Stato. - 17 Aprile 2020